Spiel und Phantasiewelt

Das Spiel, sei es sportlicher Natur, ein Video-Game oder Brettspiel, erlaubt es den Beteiligten, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, im Falle des Sports also als Vertreter eines Landes oder einer Kultur zu fungieren, bei den meisten anderen Spielen die Identität einer Person oder einer Gruppe, eines Helden oder Antihelden übernehmen. Das Spiel erlaubt es, eine Rolle zu spielen, die man in der Realität nicht einnehmen kann. Somit entwickeln wir im Spiel Phantasien, können Erfahrungen fiktiver Natur haben, die man sonst nicht zu erleben in der Lage wäre. Ein Spiel beruht auf der Etablierung einer parallelen oder zweiten Realität.

Spiel – Gesellschaft – Geschichte

Die Funktion des Spiels die gesamte menschliche Geschichte hindurch war eine spielerische Art von Kommunikation, gemeinsames Lernen durch Jagdübungen in der Gruppe in wechselnder Rollenverteilung, Definition und Erprobung von Hierarchien, Mimesis ebenso wie Versuch und Irrtum. Das Spiel entsprießt der Neugier und der Phantasie. Es ist eine Erscheinung, die in allen Gesellschaften vorhanden ist, egal welche Schwierigkeiten oder Nöte präsent sind.

Menschen lernen in der Kindheit sich, die anderen und ihre Umgebung durch das Spielen kennen. Das Spiel ist laut der Erklärung der Rechte der Kinder in der Generalversammlung der UNO sogar ein Recht des Kindes: “Das Kind hat volle Gelegenheit zu Spiel und Erholung, die den gleichen Erziehungszielen dienen sollen. Gesellschaft und Behörden fördern die Durchsetzung dieses Rechtes.” (Erklärung der Rechte des Kindes vom 20. November 1959, Grundsatz 7)

Spiel als Spiegel der Gesellschaft

Dem Kinderpsychologen und Pädagogen Jean Piaget zufolge wird ein Spiel durch symbolische Repräsentationen durchgeführt. Diese These können wir verstehen, indem wir ein Kind beobachten, das eine Puppe oder irgendein Objekt benutzt, als ob es eine echte Person wäre. Das Kind spielt in diesem Fall nicht mit einer Puppe, sondern mit der Repräsentation eines echten Menschen.

Ein Spiel ist dann eine Spiegelung von dem, was wir in unserer Umgebung und Gesellschaft wahrnehmen. Als Kind, das in einer kapitalistisch geprägten Gesellschaft aufgewachsen ist, in der einem Objekt ein bestimmter Wert zugeordnet wird, wird meine Art zu spielen und Formen von Spaß oder Unterhaltung zu entwickeln eine dieser Gesellschaftsstruktur entsprechende Assoziation sein. Ein Beispiel ist das Murmelspiel: Ein Spiel, das im Grunde genommen mit Treffsicherheit zu tun hat, wird mit einem kapitalistischen Faktor, der Akkumulation, gemischt. Das Kind benutzt seine Geschicklichkeit, um so viele Murmeln wie möglich von seinen Mitspielern zu ergattern. Der Anreiz, weiterzuspielen, beruht nicht allein auf der Entwicklung seiner Geschicklichkeit, sondern dieses Talent entwickelt sich (auch) durch seinen Wunsch, Murmeln zu sammeln – obwohl das Kind nicht mit mehr als einer spielen kann.

„Das Leben ist ein Spiel“

MOTIO thematisiert Migration auf spielerische Weise. Spielen erlaubt, manches soziale Verhalten virtuell selbst zu erfahren. Es ist auch ein nützliches Werkzeug, um intellektuelle und motorische Fähigkeiten zu entwickeln: man lernt, ohne es zu merken.

In Anlehnung an Roger Caillois’ Unterteilung antiker griechischer Spiele (vgl. Caillois 1958, 43ff) könnte man MOTIO am ehesten als Mimicry-Spiel klassifizieren: Diese Form des Spiels ist die temporäre Annahme eines fiktiven Universums. Vorrangiger Zweck ist die Simulation einer zweiten Realität. Der Spieler kreiert seinen eigenen Avatar, in unserem Fall schlüpft er in die Rolle eines Migranten. Dadurch macht er die Erfahrungen eines illegalisierten Migranten.

Am Ausgangspunkt hatten wir vor, ein Spielzeug zu entwickeln, das Migration auf sarkastische Art und Weise thematisiert, etwa ein Survival-Kit für Migranten. Der Unterschied zwischen Spiel und Spielzeug ist, dass ein Spiel einen komplexeren Aufbau und konkrete Ziele hat, während die Funktion eines Spielzeugs lediglich im Spaß und eventuell Entwicklung von Motorik ist. Gemeinsam mit meiner Kommilitonin Mattia Bier, die sich mit dem Thema Abschiebegewahrsam beschäftigt (Serie Perspektivwechsel. Fragen und Antworten über Zeichnungen Abdruck als Spur einer Existenz), haben wir uns entschlossen, statt eines Spielzeugs gemeinsam ein Brettspiel über unsere beiden Themen zu entwickeln.

Wir haben dabei angenommen, dass die Interaktion mit einem Brettspiel direkter ist, weil die Spieler die Rolle eines Migranten in bestimmten Situationen übernehmen. Es kann Empathie ermöglichen, so als würden die Spieler sich die Maske eines Migranten aufsetzen, sich „nach draußen“ begeben, und so eine ethnographische „teilnehmende Beobachtung“ simulieren.

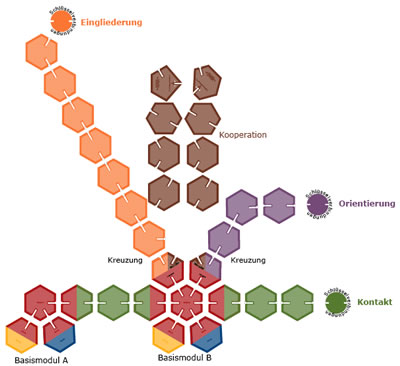

Für den einzelnen beinhaltet Migration einen Entwicklungsprozess, eine Reihe aufeinander aufbauender Erfahrungen. In der Kombination der verschiedenen Faktoren, die seinen Weg begünstigen oder behindern, Fortschritten und Fehlschlägen, konstruiert sich nach und nach eine individuelle Lebensgeschichte. Diese Dynamik zeichnet auch MOTIO aus.

Das Spiel soll dabei als Medium zur Steigerung von Aufmerksamkeit eingesetzt werden und sensibilisieren, Stereotypen in Frage stellen, eine Gelegenheit für Reflexion über das Thema Migration und Abschiebegewahrsam schaffen und das unsichtbare Phänomen der Illegalisierung der Menschen sichtbar machen.

Kunst und Spiel

Kunst beinhaltet für mich Erlebnis, Selbsterfahrung und Interaktion. Bei dem, was ich in einem Museum oder einer Galerie betrachten kann, wird die Interaktion zwischen Medium und Betrachter meist begrenzt. Selbstverständlich laden auch diese Präsentationsformen zur Auseinandersetzung und Reflexion ein, oft stellen sie jedoch eine Distanz zwischen Betrachter und Kunstwerk her, als sähe man sie durch das Glas eines Schaufensters oder einer Vitrine.

Eine Reihe von Künstlern hat daher mit im weitesten Sinne spielerischen Umsetzungen experimentiert. Sie sind ein Medium der Interaktion, wo der „Betrachter“ nicht nur „aufnimmt“, sondern wo er zu einem direkten Teilnehmer wird. Diese Erweiterung der Rolle des Betrachters und die Entwicklung hin zu einer partizipatorischen Kunst wurde unter anderem von Fluxus und durch Allan Kaprows Happenings beschleunigt. Ausdrücklich mit einem Spiel gearbeitet haben etwa auch Marcel Duchamp und John Cage bei ihrer Schach-Performance 1968 in Toronto.

Neuere Beispiele für künstlerische Spiel-Projekte „Disillusion“ oder „Commonopoly“. Die Gruppe Big Hope2 hat das „ausbeuterische“ Spiel Monopoly abgewandelt in ein „Commonopoly“3. Es repräsentiert jetzt ein utopisches selbsterhaltendes System von Produktion, Versorgung und Recycling. Der Künstler David Maroto hingegen entwickelte das Brettspiel „Disillusion“4 für zwei Spieler, das sich mit dem Thema Enttäuschung auseinandersetzt: „Je mehr gespielt wird, desto weniger hat man Lust zu spielen,“ wie er selbst über sein Spiel sagt.

Ein aktuelles Beispiel für ein Spiel-Projekt ist die Ausstellung „Playstation“ in der ES contemporary art gallery in Meran. Installationen und Videospiele thematisieren nicht nur soziale Interaktion oder Sexualität, sondern reflektieren auch die Tätigkeit des Spielens an sich. Antonio Riello hat hier in Form eines Videospiels zum Thema „Illegale Einwanderung“5 beigetragen.