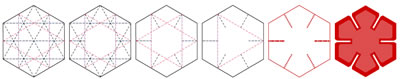

Das Hexagon ist der wesentlich und grundlegende Form und die Pyramide ist das charakterisch und gesamte Art der Spielarchitektur im “Motio”.

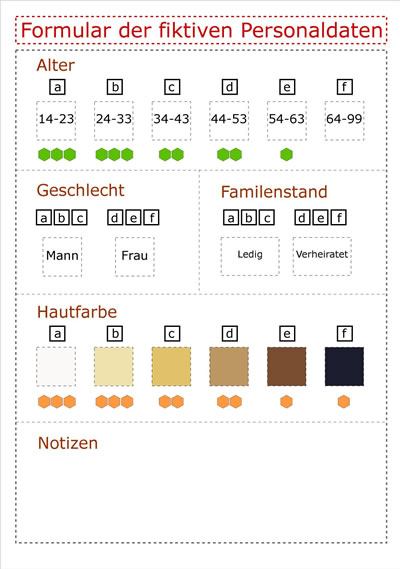

Alter, Hautfarbe und Möglichkeiten

Nach der Untersuchung von José Dionicio Vázquez Vázquez6 ist das Alter invers zu den Erfolgsmöglichkeiten des Migranten. Für Migranten, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, gibt es mehr Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich im fortgeschrittenen Alter reduzieren. Das kapitalistische Wirtschaftsmodell ist so gestaltet, dass es die produktivste Arbeitskraft nutzt. Dadurch werden Menschen, die über 40 Jahre alt sind, aus der Erwerbungstätigkeit verdrängt.

Nach meiner eigenen Erfahrung, die ich mit verschiedenen anderen Fällen vergleichen konnte, kann ich bestätigen, dass die Chance auf Arbeit und nicht selten von der Hautfarbe abhängt. Diese These wird im Spiel durch das Formular repräsentiert, das am Anfang ausgefüllt werden muss (SieheKontakte Abbildung S.32). So bekommen die jüngeren Migranten mit hellerer Hautfarbe mehr Chancen als die älteren und die mit dunklerer Hautfarbe – an die jüngeren werden Steckkarten vergeben.

Entscheidungsprozess, Vorgang und Eingliederung

Nach der Migrationstheorie von Shmuiel N. Eisenstadt (vgl. Han, 2000, 46) wird der Prozess der Migration in drei Phasen geteilt: den Entscheidungsprozess, den physischen Vorgang und die Eingliederung.

In der ersten Phase entwickeln sich Gefühle von Unzulänglichkeit; es geht um die Motive, weswegen die Migranten beschließen, ihren Herkunftsort zu verlassen.

In der zweiten Phase, dem „Vorgang des Ortswechsels“, geht es um die Vorbereitung, das Sammeln von Information, das Knüpfen von Kontakten, die Suche nach Mitteln für die Durchführung der physischen Fortbewegung zur Aufnahmegesellschaft. Dieser Prozess ist mehr als die bloße geographische Fortbewegung, er beinhaltet radikale soziale Veränderungen, indem soziale Rollen und Beziehungen aufgegeben werden. Zu diesem Zeitpunkt beginnt ein neuer Lernprozess, der alte Konzepte von Sozialisierung, Begegnung und sozialen Anforderungen transformiert.

Die letzte Phase besteht aus dem langen Weg der Eingliederung; es ist der Prozess, in dem die Migranten das System und die Kultur kennen lernen, Kommunikationsformen entwickeln (Sprache, Humor, Kontakte im Ort, Freundschaften etc.) und Arbeit finden, um den eigenen Lebensunterhalt zu garantieren. In diesem Zusammenhang müssen die Migranten ihre Beziehungen zum kulturellen und sozialen System der Aufnahmegesellschaft insgesamt neu strukturieren und aufbauen, um dort individuelle Ziele erreichen zu können (Han 2000, 58).

Im Spiel werden drei Phasen der Migration mit den Begriffen Kontakt, Orientierung und Eingliederung bezeichnet. Der Entscheidungsprozess wird im Spiel nicht berücksichtigt, damit wir uns auf die Prozesse der Eingliederung, Assimilation und Verflechtungen konzentrieren können, um die Komplexität des Prozesses abstrahieren zu können. Der Begriff Kontakt bezieht sich auf die Begegnung des Migranten mit einem unscharfen Bild der Aufnahmegesellschaft durch Medien und Bekannte. Nach diesem ersten Kontakt zur Aufnahmegesellschaft entsteht erst einmal ein unscharfes Bild. Die Orientierung bezieht sich auf das Schaffen eines schärferen Bildes von dem neuen Ort, die Entwicklung einer klareren Perspektive. Zuletzt wird bei der Eingliederung die Erkenntnis einer bürokratischen und sozialen Ordnung der Aufnahmegesellschaft repräsentiert, wobei berücksichtigt ist, dass die Gesellschaft kein homogenes Feld ist.

Jeder Spieler hat zum Ziel, diese drei Punkte auf der Mittelachse zu erreichen, um sich Anerkennung zu verschaffen und sich eine Stellung in der Aufnahmegesellschaft zu sichern.

Push-/Pull-Faktoren

Ein anderes relevantes Modell, an das ich mich im Spiel anlehne, ist die Theorie der„Push-/Pull-Faktoren“ (Tabelle im Anhang). Diese Theorie differenziert zwischen den Faktoren, die den Migranten dazu bewegen, seinen Herkunftsort zu verlassen, und den Faktoren, an einen neuen Ort zu gehen. Sie identifiziert die modernen Informations-, Kommunikations- und Transportbedingungen als wesentliche Faktoren für individuelle Migrationentscheidungen – im Gegensatz zu den „Laws of Migration“ von Ravenstein7. Dieses Modell kommt den tatsächlichen Bedingungen der Migration meiner Meinung nach am nächsten. Jeder Punkt des Modells (abgesehen von den Umweltkatastrophen) verteidigt die These globaler Ungleichheit und Ungerechtigkeit als wesentlichste Gründe des Phänomens der Migration. Allerdings werden bei diesem Modell emotionale Bindungen nicht berücksichtigt (z.B. Familienzusammenführung, Liebe…). Für die Migranten können aber emotionale Sicherheit und soziale Einbindung wichtiger sein als ökonomische Vorteile.

Im Grunde genommen ist jeder Migrant, der seinen Herkunftsort verlässt, auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen. Die 19 Push-Faktoren, unter wirtschaftlichen, sozialen, katastrophenbezogenen, demographischen und politischen Gründen eingeordnet, wird in Form des Basismoduls mit den drei Elementen „Wasser“, „Nahrung“ und „Schutz“8 abstrahiert. Grundsätzlich ist es der Mangel an den genannten Elementen, der einem Menschen Anlass gibt, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Das Basismodul fungiert als Grundkonstruktion, um im Spiel seine Erlebnisse als Migrant überhaupt aufbauen zu können. Es ist die Voraussetzung bzw. Grundlage, um jede Phase der Migration durchlaufen und um im Spiel bleiben zu können.

Horizontale/geographische und vertikale/soziale Mobilität

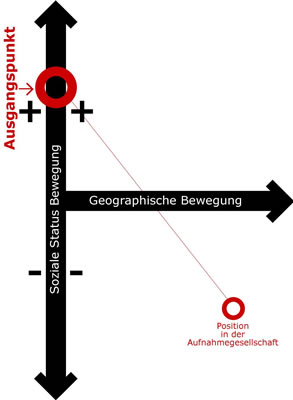

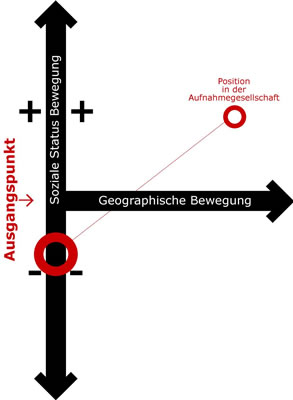

In Anlehnung an die Theorie von Pitrim A. Sorokin gehe ich davon aus, dass sich im Migrationsprozess die soziale Stellung des Migranten innerhalb der Aufnahmegesellschaft verändert; daher können wir parallel eine geographische und eine soziale Mobilität erkennen. Sorokin ordnet diesen Bewegungsachsen eine horizontale und eine vertikale Dimension zu. Er unterscheidet dabei in der vertikalen Dimension nicht zwischen „sozialem“ und dem „ökonomischen Kapital“ (vgl. Bourdieu nach Schwingel 2000, S. 80ff). Eine Person, die in Kolumbien als Dozent tätig war, könnte zum Beispiel nach Deutschland migrieren und dort zunächst in der Reinigungsbranche eine Anstellung finden. So würde sich diese ihren sozialen Status zum Negativen, ihren Ökonomischen jedoch zum Positiven verändern (Siehe Grafik).

Die vertikale und horizontale Mobilität wird im Spiel durch die Bewegung auf die Mittelachse zu dargestellt. Die Mittelachse repräsentiert die Aufnahmegesellschaft, die ökonomische Sicherheit und den Prozess der sozialen Integration dar.

Netzwerke und Kooperation von Migranten im Aufnahmeland

Dem Generationen-Sequenzmodell von H.G. Duncan zufolge versucht die erste Generation von Einwandererfamilien (im Gegensatz zur zweiten und dritten Generation) aufgrund mangelnder Akzeptanz der Aufnahmegesellschaft, durch Institutionenbildung und Kontakte zu ähnlichen ethnischen Gruppen ihre jeweilige Kultur und spezifische Gewohnheiten zu bewahren (vgl. Han, 2000, 42). Durch die Zusammenarbeit untereinander wollen die Migranten ihre psychische Stabilität erhalten und Marginalisierung vermeiden.

Um die Netzwerke und sozialen Bindungen im Spiel sichtbar zu machen, wurde ein Modul gestaltet, das es nebeneinander stehenden Spielern ermöglicht, Verbindungen einzugehen. Dieses Modul repräsentiert die Kooperation, die sich durch Netzwerke und Solidarität zwischen Migranten in vergleichbarem Zustand entwickelt. Es ist die Voraussetzung für die Kooperationen zwischen zwei Spielern.

Migrationserfahrung

Migration ist ein komplexer Prozess, in dem eine präzise Trennung zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Fortbewegung nicht immer leicht ist. Verschiedene Modelle zu Migration versuchen die Motive der Migration anhand „multikausaler Determinanten“ (Han 2000, 18) einzuordnen. Solche Determinanten sind im Spiel berücksichtigt, wie zum Beispiel die soziale und geographische Mobilität oder Arbeitsplatzangebote im Aufnahmeland.