Archäologische Untersuchung zur ostdeutschen Kultur

Robert Wegener

OKK/Raum29 und EGFK präsentieren:

Robert Wegener – Archäologische Untersuchung zur ostdeutschen Kultur

Seit 2008 setzt sich Robert Wegener in seiner Arbeit mit der Kultur der DDR auseinander. Wegener, selbst ein Kind des Ostens, untersucht ein Deutschland das es so nicht mehr gibt aber doch prägend war für mehr als eine Generation. Zwar geordnet aber letztlich unkommentiert werden die Fundstücke einer vergangenen Zeit gesammelt und zu einer Geschichts(re)konstruktion kombiniert. Jenseits aller Nostalgie hinterfragen seine Kunstwerke, die oft ganze Räume umfassen, vermeintliche Wahrheiten. In Berlin zeigt er unter anderem die begehbare Raumskulptur „Von der Innerlichkeit“. Die Arbeit besteht aus Raumelementen eines Verhör- und Besprechungsraumes der ostdeutschen Kriminalpolizei im ehemaligem Thüringer Innenministerium in Erfurt.

OKK/Raum29

Prinzenallee 29

13359 Berlin

25.01. – 03.02. Do. – So. 15 Uhr – 19 Uhr

Eröffnung 25.01. 19.30

Künstlergespräch 03.02. 18.00

Im Fokus von Wegneners künstlerischen Arbeit liegt die DDR-Kultur, die Vergangenheit und deren Nachwirken auf die Gegenwart. Die Archäologische Untersuchung zur ostdeutschen Kultur ist ein Kunstprojekt, welches sich vordergründig der Geschichts(re)konstruktion widmet.

Wegeners Arbeit stellt gewissermaßen eine Art Spurensicherungen dar. Er bedient sich hierbei archäologischen Methoden wie dem Sammeln und Ordnen, Analysieren und Archivieren von Fundstücken und spielt mit deren potentieller Fehlinterpretation. Durch die Verbindung von wissenschaftlicher Methode mit ihrem Anspruch auf Wahrheit und künstlerischen Manipulationen gelingt es Wegener in seiner Arbeit gerade durch latente Fehlinformation neue Einsichten zu eröffnen. Vieles was als archäologischer Ansatz ausgegeben wird weckt Erinnerungen an die DDR: die Nüchternheit in der die Objekte präsentiert werden, die Systematik ihrer Anordnung, die Sprache in der die Beschreibungen verfasst sind. Dadurch gelingt es zwischen bürokratischem Pragmatismus und ideologischem Pathos das sichtbar zu machen was die DDR für ihn auch letztendlich war – die Menschen die in ihr lebten.

In Zusammenarbeit mit Mirjami Schuppert and Robert Huber, EGFK

Raum 1

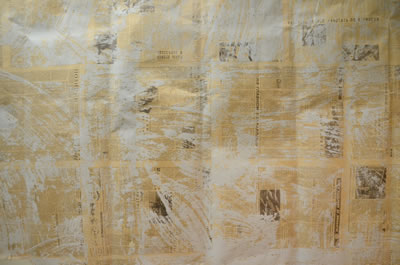

„es spricht sich schlecht mit gebundener Zunge…“Â

russische Zeitungen Tapete Farbe ca.450x270cm, 2008

Für diese Rauminstallation wurde aus einer ehemaligen Kaserne am Ettersberg/Weimar (ehem. Wehrmachts- Flakregiment; danach von der Roten Armee genutzt) die alten Tapeten aus einem kompletten Raum herausgelöst. Diese Tapete (DDR-Produktion) hängt im Eingangsbereich der Galerie von der Decke und lässt den Raum wiedererstehen. Die russischen Tageszeitungen, die an der Rückseite der Tapete als Makulatur vormals an die Wände gebracht wurden, sind nun von außen sichtbar. An den russischen Tageszeitungen (Prawda, Nowaja Gaseta, Sowjetkaja Armija etc.) sind noch Farbpartikel sichtbar die vermutlich aus der NS-Zeit stammen. Es entsteht ein gehäuteter Innenraum, an dessen Äußerem das ehemals Innere sichtbar wird.

Nach dem politisch-ideologischen Scheitern des Sozialismus sowie dessen moralischen Versagens im Stalinismus, stellt sich die Frage nach der Hoffnung, den Irrungen und der Schuld ostdeutscher Intellektueller. War es möglich, ohne die eigene Persönlichkeit in die Selbstzensur zu treiben, in einer Gesellschaft, die vom Offizialdiskurs einer Partei dominiert wurde, eine kritische Haltung zu bewahren?

Wohin trottest du, Freund? / Zum Haus des Verbandes. / Was liegt an? / Versammlung, Kollege. / Ich eile; Und worüber streiten sich heute die Meister Einmütig? / Übers Erfassen der Realität. /

Wessen? / Die Realität. / Ah ja richtig Man faßt es nicht, und dann kommt man nicht richtig zum Ende Sag ich dir, dabei haß ich die unvollendeten Geschichten! / Die werden wir fertigmachen. / Ich sagte, ich eile.

Wir gingen ins Haus Er auf das Podium, in die Sauna ich.

„Verbandszeug“ Volker Braun, 1981

Raum 2

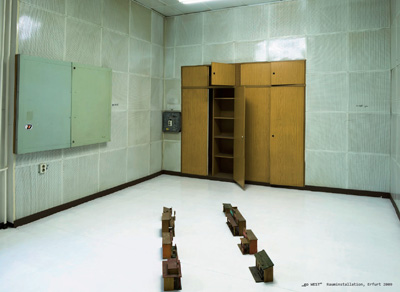

„Von der Innerlichkeit zur Abwesenheit politischer Sphären – dekonstruierter Sozialismus“

Leichtbauelemente, 2009 – 2013

Die begehbare Raumskulptur Von der Innerlichkeit war ein Verhör- und Besprechungsraum der ostdeutschen Kriminalpolizei. Die Raumelemente sind authentisch und wurden aus dem ehem. Thüringer Innenministerium in Erfurt entnommen. Der Raum war an den Wänden und Decke schallisoliert und mit weißen Lochblechen verkleidet, so dass ein sehr beengtes und gedämpftes Raumgefühl entstand. Dieser Raum wurde bis 1989 als abhörsicheres Besprechungs- und Verhörzimmer genutzt. Aus diesen originalen Elementen entsteht eine fragmentarisch, offene und sich überlagernde Struktur – ein dekonstruierter Raum.

Mit dem Begriff „deutsche Innerlichkeit“ wird auf kultureller Ebene den Deutschen gerne Innerlichkeit im Sinne eines Rückzugs des Subjekts aus der Welt, aber auch eine besonnene und empfindsame Gemütslage zugeschrieben. Das deutsche Bürgertum im 18. Jahrhundert war gekennzeichnet durch eine erzwungene Machtabstinenz, die sich in einer praktischen Distanz zur politischen Sphäre und in einer unpolitischen Haltung niederschlug. Das Individuum war gezwungen durch eine auferlegte Handlungshemmung sich in die eigene Innerlichkeit zurückzuziehen. Dieser melancholische Reflexionshang bedeutet den Rückzug ins Private, eine Weltflucht. Zurückgezogen kompensierte das bürgerliche Individuum seine gesellschaftliche Ohnmacht indem es das „Geistige“ kultivierte. Dieser kontemplativen Einstellung entspricht eine Opposition zu Freiheitskonzepten; einer Dichotomie von politischer und geistiger Freiheit, wobei letztere als unabhängig von sozialen Strukturen gedacht wurde. Diesen bürgerlichen Eskapismus deutet W. Lepenies in seinem Buch „Melancholie und Gesellschaft“ als ideologischen Reflex auf die deutsche Misere und sieht in der daraus resultierenden Verspätung der Bourgeoisie eine Konstante des deutschen Sonderweges.

In ihrem aufgezwungenen Freiheits- und Demokratiedefizit stehen die ostdeutschen Intellektuellen in der Tradition des deutschen Bürgertums. Dieser Rückzug in die bürgerliche Psychologie der Innerlichkeit spricht für deren melancholische Verfasstheit und ein ambivalentes Verhältnis zur Macht. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die Utopie vom Sozialismus als Realitäts- und Weltflucht lesen, die jedoch spätestens in den siebziger Jahren im realexistierenden Sozialismus als gescheitert wahrgenommen werden musste. Der Sozialismus mit seinen Wurzeln im Stalinismus würde nicht zur erhofften „besseren Gesellschaft“ reifen, die damit verbundene Aufgabe des realen utopischen Projekts zugunsten eines fiktiven, rein utopischen, ist jedoch vor diesem Hintergrund lediglich als Restauration des intellektuellen Habitus zu lesen. Heiner Müllers Ausspruch „Untergang oder Barbarei“, der eine Abwandlung der von Rosa Luxemburg formulierten Alternativen „Sozialismus oder Barbarei“ darstellt, geht ein in einen neuen Geschichtspessimismus, der sich auch in Christa Wolfs Kassandra spiegelt, wenn sie ihre Figur resümieren lässt: „So ist, wenn Sieg auf Sieg am Ende Untergang bedeutet, der Untergang in unsere Natur gelegt“.

Eine melancholische Haltung für die die Ruine als Sinnbild stehen kann. Sie setzt sich im Stadium des Verfalls vor den Augen des Betrachters in all ihrer Geschichtlichkeit wieder zusammen und zeigt die Veränderung des Lebens. Ein dekonstruierter Raum gleich einer Ruine, eine fragmentarisch, offene und sich überlagernde Struktur.

Raum 3

„GROSSBLOCK-BAUMEISTER“

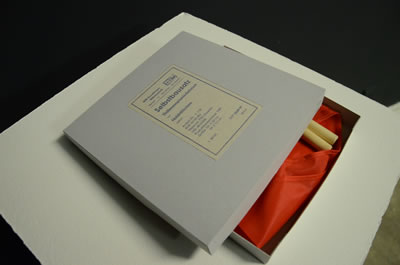

Kunststoff ca.60x40x25cm, 2010 Bj.1970 AUOK RW ArK.IV Nr. 70II-12-10 TYP I 442 Teile

„Social Tank Typ I“

1.   Kunststoff M 1:25, 2010 T-62 Anker Bj.1974 AUOK RW PaK.IV Nr. 74III-12-10  Â

2.   Kunststoff M 1:25, 2010 T-62 Gold Anker Bj.1985 AUOK RW PaK.IV Nr. 85II-12-10

3.   Kunststoff M 1:25, 2010 T-54 ?

„go WEST“

Westernstadt, VEB Modellbau Mutzschen, 1981

„Selbstbausatz“

Halstuch Hölzer Karton 20x20cm, 2008

„schuld sind die Anderen“

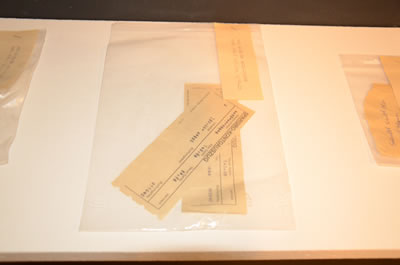

versch. Objekte, Asservatenliste, Karton, 2011

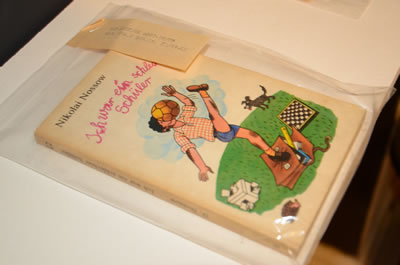

Kinderspielzeug scheint das beste Beispiel dafür zu sein dass die ideologische Durchdringung der Gesellschaft in Ostdeutschland auch nicht vor dem Kinderzimmer halt machte. Panzer und Bauklötze für den Arbeiter- und Bauernstaat die auf das Leben zwischen NVA und Neubauplatte vorbereiten sollen. Auf den zweiten Blick wirken die Spielsachen im Vergleich zum heutigen Unterhaltungsangebot unserer Sprösslinge nahezu unschuldig.

go WEST zeigt das Modell einer zerfallenen Goldgräberstadt. Ursprünglich jenen Träumen entsprungen, die mit Karl May eine feste Verankerung in der DDR-Kultur hatte steht es für die Sehnsucht nach Freiheit innerhalb eines totalitären Systems, die ihren Ausdruck in der „Wild-West-Romantik“ fand. Auch könnte das Modell als ironisch-melancholischer Kommentar auf die Goldgräberstimmung verstanden werden die nach der Wende in den neuen Bundesländern herrschte und deren Profiteure längst schon zu anderen blühenden Landschaften weitergezogen sind.

Der Selbstbausatz besteht aus einem originalen roten Thälmannpionierhalstuch, zwei runden Holzklötzchen, einer Gebrauchsanweisung und einem Karton. Das Objekt gibt vor ein original DDR-Produkt zu sein. Die Holzklötzchen wirken jedoch irritierend und anhand der Gebrauchsanweisung wird der Betrachter veranlasst, aus den Objekten ein Würgetuch zu bauen. Das Objekt spielt mit der Macht und der Ohnmacht innerhalb eines diktatorischen Machtgefüges. Die Frage ist, inwieweit man sein Selbst in eine Gemeinschaft hinein konstruiert hat? Eine Form der Selbstzüchtigung – der Gewalt gegen das Selbst und gegen das Andere.

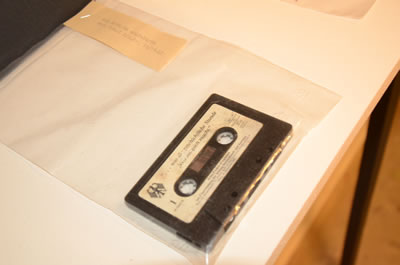

Die Arbeit Schuld sind die Anderen besteht aus in Tüten verpackten Erinnerungsstücke samt Asservatenliste. Die pedantische Katalogisierung der scheinbar beliebig zusammengewürfelten Gegenstände weckt verschiedene Reaktionen. Offensichtlich scheinen die archäologischen Fundstücke klar auf den Alltag im ostdeutschen Sozialismus zu verweisen, und die DDR so zu einem längst vergangenen Land zu machen. Liest man die Katalogisierung als Asservatenliste, wird es möglich, dass diese Gegenstände nach einer zeitlichen Verwahrung möglicherweise wieder an den Besitzer zurückgegeben werden. Während die erste Leseweise die DDR zu einem längst vergangenen Land macht, indiziert die zweite dass auch das bestehende Gesellschaftsmodell vergänglich ist und vom Menschen überlebt werden kann.

—-

Robert Wegener, 1974 in Jena geboren, studierte nach einer Tischlerlehre Architektur an der Bauhaus Universität Weimar. Seit 2008 promoviert er dort mit seinem Forschungsprojekt Archäologische Untersuchung zur ostdeutschen Kultur.

Die Europäische Gesellschaft für Forschung und Kunst – EGFK – wurde 2011 als Plattform zum Austausch über und der Verbreitung von angewandt künstlerischer Forschung ins Leben gerufen. Schwerpunktmäßig wird die Frage gestellt wie Ergebnisse verwendet und vermittelt werden die im Rahmen von künstlerischen Forschungsprojekten im universitäten Kontext entstanden sind.

Robert Wegeners Archäologische Untersuchung zur ostdeutschen Kultur ist die dritte Ausstellung der Serie Politik & Identität. Diese Serie wird von der EGFK in Zusammenarbeit mit dem OKK/Raum29 vorgestellt.

{youtube}QTn9FnBh7Yc{/youtube}